2020-08-07

聴覚情報と視覚情報の違いから読み解く音声マーケティング

認知科学や心理学に基づいた、新しい音声メディア体験

現在、音声コンテンツの価値が見直され、プロモーションやマーケティングにも音声を活用しようという動きが出てきています。ただ、音声に関する最新テクノロジーも次々と生まれてはいますが、それらの技術を活用していかに音声コンテンツとして仕立てていくのか、そのテクニックはいまだ確立されていないという感があります。

そんな中、音声が人に与える様々な影響を、音声にまつわる認知科学や心理学などの先行研究を駆使して体系化し、音声コンテンツ作りにも生かそうと活動されている「Screenless Media Lab.(スクリーンレスメディアラボ)」の堀内進之介さん、吉岡直樹さんに、現在の音声コンテンツの状況や今後についてお話を伺いました。

そんな中、音声が人に与える様々な影響を、音声にまつわる認知科学や心理学などの先行研究を駆使して体系化し、音声コンテンツ作りにも生かそうと活動されている「Screenless Media Lab.(スクリーンレスメディアラボ)」の堀内進之介さん、吉岡直樹さんに、現在の音声コンテンツの状況や今後についてお話を伺いました。

人間の認知能力を分析し、音声コンテンツに生かす

——今、音声コンテンツへの注目が集まっているといわれています。実際、市場規模はどれくらいのものなのでしょうか。

吉岡――ネットカルチャーの成長が牽引する形で、音声メディア市場も成長を続けています。その中でもデジタル音声広告は、今までとは違う新しいマーケットが立ち上がることが予想されており、市場規模も2025年には現在の60倍に成長するといわれています。

堀内――近年、スマートスピーカーをはじめ、様々な音声の入出力デバイスが登場しています。音声にまつわるテクノロジーも発展してきていますが、いくらすごい「テクノロジー」が登場しても、現状「テクニック」が圧倒的に不足していると感じています。

私たちが視覚的に情報を処理するときと、聴覚情報を処理するときとではずいぶん手続きが違うということがわかっています。文字で書かれたことをそのまま読み上げても、聴覚情報で入ってくると、そのまま理解できるわけではありません。うまく聴覚情報として理解するために、聴覚情報の情報処理に即して語順を考えたり、情報発信の方法そのものを考えなければいけない。音声テクノロジーは日々発達していますが、人間の側のスペック、ヒューマンファクターは変わらないので、そこを理解して、ヒューマンファクターに合わせた情報を届ける、これを私たちは「テクニック」と捉えています。

——人間の「認知能力」をよく理解しなければいけないということですね。

堀内――はい。例えば、音声コンテンツのメリットを説明する際の決まり文句として、「音声(聴覚情報は)は“ながら”ができる」というものがありますが、実は人間は「ながら」をすることはとても苦手です。これも先行研究で明らかにされていることですが、人間の注意力(アテンション)は、一定量しかありません。例えば、アテンションの総量が10だとしたら、2つのことをやると、4:6などアテンションが分散されてしまう。「ながら」ができているように見えて、実際は両方とも中途半端にしか対応できなくなるのです。わかりやすい例として「ながら運転」があげられますね。電話しながら車を運転すると事故率が上がることは、もはや周知の事実です。

だからこそ、いかに聴いている人のアテンションを引きつけるかが、我々やラジオ職人の腕の見せどころになります。テクニックのない音声コンテンツは、アテンションを引きつけることができない。どれだけ「ながら聴き」させても、情報を届けることができないのです。

——聴き手のアテンションを引きつけやすい音声とは、どういったものでしょうか

堀内――例えばスマホの着信音は意図的にモノラルになっています。なぜなら、ステレオで音を鳴らすと、自分の中心で音が聴こえるようになっているので、どの方向から音が鳴っているのかわからなくなってしまうからです。モノラルなら、どこからなっているか方向がわかります。人間が元々持っている方位知覚能力を利用した一例ですね。

※ステレオは左右のスピーカーから違う音を再生して立体的に聴かせるのに対し、モノラルは同じ音を出すため、左右のスピーカーから聴いても立体感が感じられない。

——そういった人間の認知能力に基づいて作られた音声コンテンツの具体事例はありますでしょうか。

吉岡――音声の聴かれ方について徹底的に分析して私たちが作った規格(コード)が、「オーディオムービー」となります。現在、この規格に沿って2つの番組を配信しています。ヒューマンファクターにあわせて、没入感を体験できるコンテンツとなっています。

吉岡――ネットカルチャーの成長が牽引する形で、音声メディア市場も成長を続けています。その中でもデジタル音声広告は、今までとは違う新しいマーケットが立ち上がることが予想されており、市場規模も2025年には現在の60倍に成長するといわれています。

堀内――近年、スマートスピーカーをはじめ、様々な音声の入出力デバイスが登場しています。音声にまつわるテクノロジーも発展してきていますが、いくらすごい「テクノロジー」が登場しても、現状「テクニック」が圧倒的に不足していると感じています。

私たちが視覚的に情報を処理するときと、聴覚情報を処理するときとではずいぶん手続きが違うということがわかっています。文字で書かれたことをそのまま読み上げても、聴覚情報で入ってくると、そのまま理解できるわけではありません。うまく聴覚情報として理解するために、聴覚情報の情報処理に即して語順を考えたり、情報発信の方法そのものを考えなければいけない。音声テクノロジーは日々発達していますが、人間の側のスペック、ヒューマンファクターは変わらないので、そこを理解して、ヒューマンファクターに合わせた情報を届ける、これを私たちは「テクニック」と捉えています。

——人間の「認知能力」をよく理解しなければいけないということですね。

堀内――はい。例えば、音声コンテンツのメリットを説明する際の決まり文句として、「音声(聴覚情報は)は“ながら”ができる」というものがありますが、実は人間は「ながら」をすることはとても苦手です。これも先行研究で明らかにされていることですが、人間の注意力(アテンション)は、一定量しかありません。例えば、アテンションの総量が10だとしたら、2つのことをやると、4:6などアテンションが分散されてしまう。「ながら」ができているように見えて、実際は両方とも中途半端にしか対応できなくなるのです。わかりやすい例として「ながら運転」があげられますね。電話しながら車を運転すると事故率が上がることは、もはや周知の事実です。

だからこそ、いかに聴いている人のアテンションを引きつけるかが、我々やラジオ職人の腕の見せどころになります。テクニックのない音声コンテンツは、アテンションを引きつけることができない。どれだけ「ながら聴き」させても、情報を届けることができないのです。

——聴き手のアテンションを引きつけやすい音声とは、どういったものでしょうか

堀内――例えばスマホの着信音は意図的にモノラルになっています。なぜなら、ステレオで音を鳴らすと、自分の中心で音が聴こえるようになっているので、どの方向から音が鳴っているのかわからなくなってしまうからです。モノラルなら、どこからなっているか方向がわかります。人間が元々持っている方位知覚能力を利用した一例ですね。

※ステレオは左右のスピーカーから違う音を再生して立体的に聴かせるのに対し、モノラルは同じ音を出すため、左右のスピーカーから聴いても立体感が感じられない。

——そういった人間の認知能力に基づいて作られた音声コンテンツの具体事例はありますでしょうか。

吉岡――音声の聴かれ方について徹底的に分析して私たちが作った規格(コード)が、「オーディオムービー」となります。現在、この規格に沿って2つの番組を配信しています。ヒューマンファクターにあわせて、没入感を体験できるコンテンツとなっています。

——従来のラジオドラマとはどう違うのでしょうか。

吉岡――「THE GUILTY by AudioMovie™」という作品を参考にお話しさせていただきます。従来のラジオドラマの場合、聴いている人は作中世界に対して観察者の立場で、外から眺めるように聴いていました。しかし、「THE GUILTY」は、聴いている人が作中世界の主人公の耳となるような没入感を得られます。例えば車を運転する描写の場合、これまではナレーションが説明してきました。しかし、「THE GUILTY」ではナレーションが入りません。周囲の音で、「車を運転している」と理解できるのです。そのほか、足音を小さい音から大きい音にするだけで、誰かが近づいてきたことがわかるように、周りの音を動かすことで自分が動いているかのような感覚になれます。ナレーションがなくても、その場で起きていることが理解できるのが大きな特徴なのです。

聴覚は動機付け、視覚は情報選択

——先ほど、視覚と聴覚における情報処理の違いという話がありました。具体的に、どのような違いがあるのでしょうか。

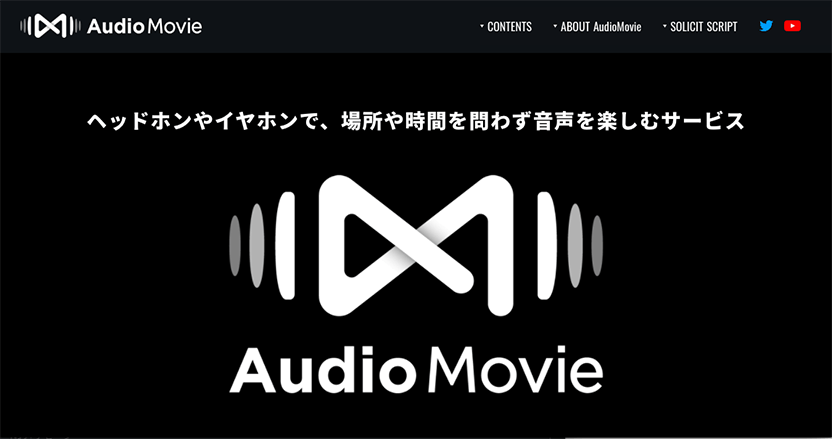

堀内——マーケティング的な観点でお話しすると、それぞれ訴えるポイントが異なります。視覚は「目的の選択」へ働くのに対して、聴覚はその前の「意欲を持たせる」という部分にうまく作用するのが特徴です。

わかりやすく「ジュースを買わせる」という目的で説明すると、耳から入る情報はジュースが欲しいと思っていない人に「欲しい」と思わせ、自販機の前に連れて行くことが得意で、目から入る情報は、飲み物が欲しいと思っている人に対して、目は特定の商品を買わせるのが得意なのです。

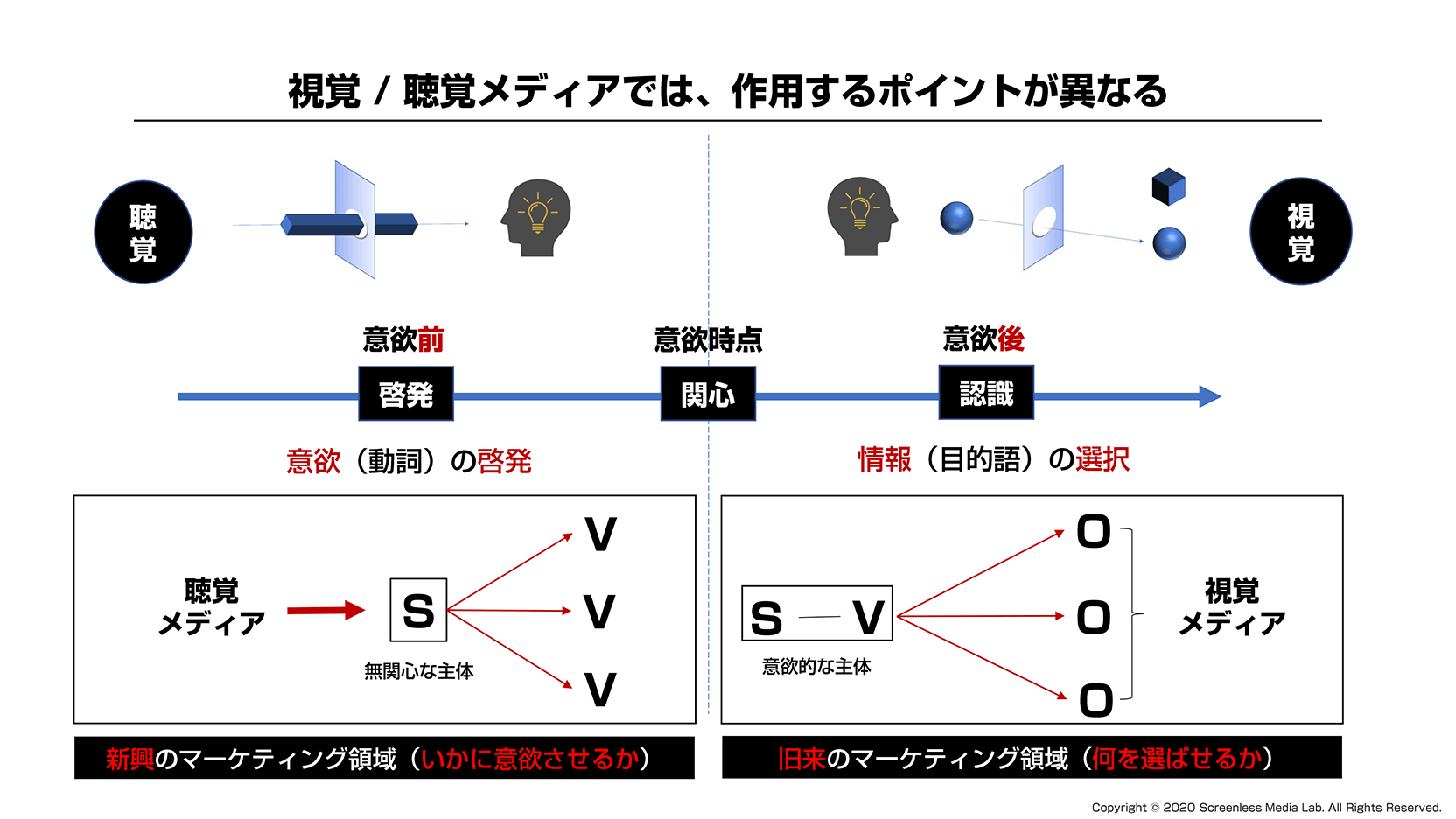

人間には誰しも興味・関心があります。興味・関心のあるものは受け入れますが、ないものは受け入れない、いわば「フィルター」のような働きです。動画などの視覚情報は、目にした瞬間に「関心がない」と判断されればフィルターで弾かれてしまいますが、音声は、一瞬では判断されません。ゆるゆると耳から入ってくるため、受け手に強い関心がなくても、「フィルター」を通過して情報が届きます。

——単一時間で見た場合、それでも動画の方が多くの情報を届けられるイメージがあります。実際はどうなのでしょうか。

堀内——たしかに視覚は多くの情報量を届けることができますが、ご説明した通り聴覚情報は関心を持たせること、視覚情報は商品を選ばせて買わせることを得意としているので、例えばジュースを買わせたいけど、ジュースに興味すら持っていない人に、突然動画などで具体的な商品説明の情報を届けてしまうと、ミスマッチが発生してしまします。逆に、「ジュースが欲しいけど、どれにしようか迷っている」という強い意欲のある人に、聴覚で具体的な商品説明を伝えようとすると、情報がゆっくりと伝わるのでイライラさせてしまう可能性があります。

目的に応じて、視覚や聴覚を使い分けることが大事なのです。

堀内——マーケティング的な観点でお話しすると、それぞれ訴えるポイントが異なります。視覚は「目的の選択」へ働くのに対して、聴覚はその前の「意欲を持たせる」という部分にうまく作用するのが特徴です。

わかりやすく「ジュースを買わせる」という目的で説明すると、耳から入る情報はジュースが欲しいと思っていない人に「欲しい」と思わせ、自販機の前に連れて行くことが得意で、目から入る情報は、飲み物が欲しいと思っている人に対して、目は特定の商品を買わせるのが得意なのです。

人間には誰しも興味・関心があります。興味・関心のあるものは受け入れますが、ないものは受け入れない、いわば「フィルター」のような働きです。動画などの視覚情報は、目にした瞬間に「関心がない」と判断されればフィルターで弾かれてしまいますが、音声は、一瞬では判断されません。ゆるゆると耳から入ってくるため、受け手に強い関心がなくても、「フィルター」を通過して情報が届きます。

——単一時間で見た場合、それでも動画の方が多くの情報を届けられるイメージがあります。実際はどうなのでしょうか。

堀内——たしかに視覚は多くの情報量を届けることができますが、ご説明した通り聴覚情報は関心を持たせること、視覚情報は商品を選ばせて買わせることを得意としているので、例えばジュースを買わせたいけど、ジュースに興味すら持っていない人に、突然動画などで具体的な商品説明の情報を届けてしまうと、ミスマッチが発生してしまします。逆に、「ジュースが欲しいけど、どれにしようか迷っている」という強い意欲のある人に、聴覚で具体的な商品説明を伝えようとすると、情報がゆっくりと伝わるのでイライラさせてしまう可能性があります。

目的に応じて、視覚や聴覚を使い分けることが大事なのです。

——では、聴覚に訴える場合、どのような働きかけができるのでしょうか。

堀内——意欲的にさせたいときは、視覚よりも聴覚の方が得意です。例えば、コロナ禍で購買欲が落ちているといわれる中で、具体的な「固定の商品を買わせたい」ではなく、まず「このジャンルへの購買欲をかき立てたい」「お出かけへ行こう!という気持ちにさせたい」と思うのなら、音声の方が向いているでしょう。

マーケティングの世界で「AIDMA」や「AISAS」という考え方がよく出てきますが、これらはすでに購買意欲を持っている人という前提の話です。意欲を持っていない人たちに、どれだけ情報を提示しても素通りされてしまいます。だから、聴覚メディアが重要になってくるのです。

——それぞれ作用するポイントが違うからこそ、今後は音と映像のミックスが重要になりそうですね。

堀内――そうですね。私たちも、どうミックスしていくか考えているところです。音声で発信するシナリオベースの情報は、視覚で一瞥するよりも説得力を持たせることができ、理解力もアップします。興味の入り口としては、聴覚が優勢です。しかし、最終的にモノを選ぶ段階では、視覚の方が向いているでしょう。

——「耳から目へ」、こういった流れを意識したプロモーションの事例は既に存在するのでしょうか。

堀内――アメリカやヨーロッパのナショナルクライアントは、その前の段階で注意を引くのは聴覚だと気づいて、音声広告に力を入れています。

例えば、アメコミで有名なマーベルは、先に音声で情報をリリースして評判がいいものを映画にするという手法をとっていることでも有名です。音声なら関心がない人の注意を引くことができますし、動画に比べて制作コストが低いので、テストマーケティングがしやすいというメリットもあります。

「音声」の真価はまだまだ認められたばかり

——音声コンテンツについて、今後の課題と目標を教えてください。

吉岡――音声が流行っているとはいわれていますが、音声が秘める可能性は以前から変わりません。しかしこれまで、音声コンテンツは正当な評価をされていませんでした。お話してもピンとこない方が多かったように感じます。しかし、今は市場が伸びてきている。海外では音声SNSというものも生まれていますし、ようやくその真価が認識されてきたと感じています。

吉岡――音声が流行っているとはいわれていますが、音声が秘める可能性は以前から変わりません。しかしこれまで、音声コンテンツは正当な評価をされていませんでした。お話してもピンとこない方が多かったように感じます。しかし、今は市場が伸びてきている。海外では音声SNSというものも生まれていますし、ようやくその真価が認識されてきたと感じています。

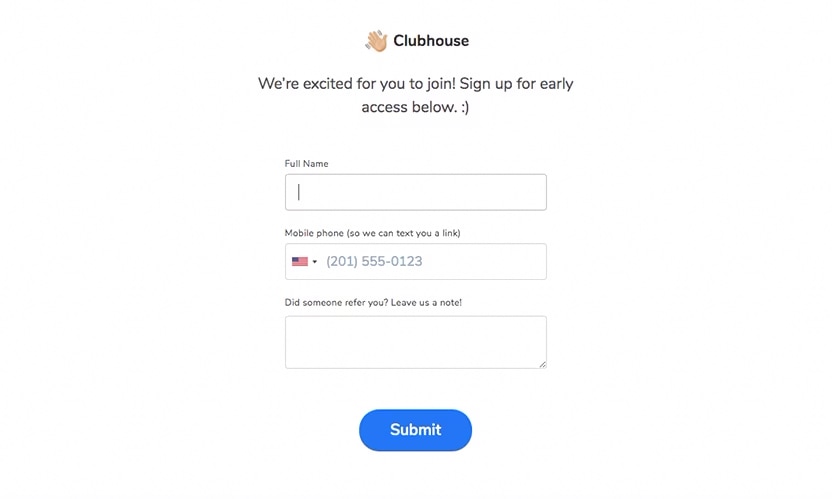

アメリカで注目を集め、今年5月に1億ドル(約107億円)時価総額の調達を発表した音声SNS「Clubhouse」は日本でも早期アクセスの受付を開始している

吉岡――そのような中で、まだ評価されていない音声コンテンツのテクニックが多くあります。関心が高まってきた今だからこそ、「ながら聴き」ではなく、しっかり聴いて面白いと思ってもらえる音声メディア体験を作っていきたいですね。

——その1つの結実が、先ほどお話しいただいた「オーディオムービー」ということでしょうか。

吉岡――はい。現代は、情報量を「多く」「早く」受け取れるコンテンツが好まれる傾向があります。時代にあわせて私たち作り手のモードも変えていかなければいけませんが、人間側のスペックは普遍なので、しっかりと分析してコンテンツに反映していくことが大事です。

「Screenless Media Lab.(スクリーンレスメディアラボ)」の堀内進之介さん(左)、吉岡直樹さん(右)

音声に関する技術革新は目覚ましいものがありますが、その両輪として必要となるのが、人間の側のスペック、いわゆる「ヒューマンファクター」を理解すること。聴覚と視覚、それぞれの情報処理の特徴を把握することで、音声マーケティングに関しても効果的に設計することができそうです。

Written by: BAE編集部

©DENTSU PROMOTION PLUS INC.