Z世代・α世代の“次なる消費”を読む:タイパの先にある選択と過程の価値

本記事では、Z世代の消費行動を調査・分析する、電通プロモーションプラスの「若者消費ラボ」の五十嵐と福嶋、AI消費について研究している ソーシャルメディア コンサルタントの菅原に話を聞きながら、「タイパ・コスパ」から進化した新たな価値観や、AIとの共生を前提とした次世代消費行動の実態、そして企業が今から備えるべき戦略について紐解いていきます。

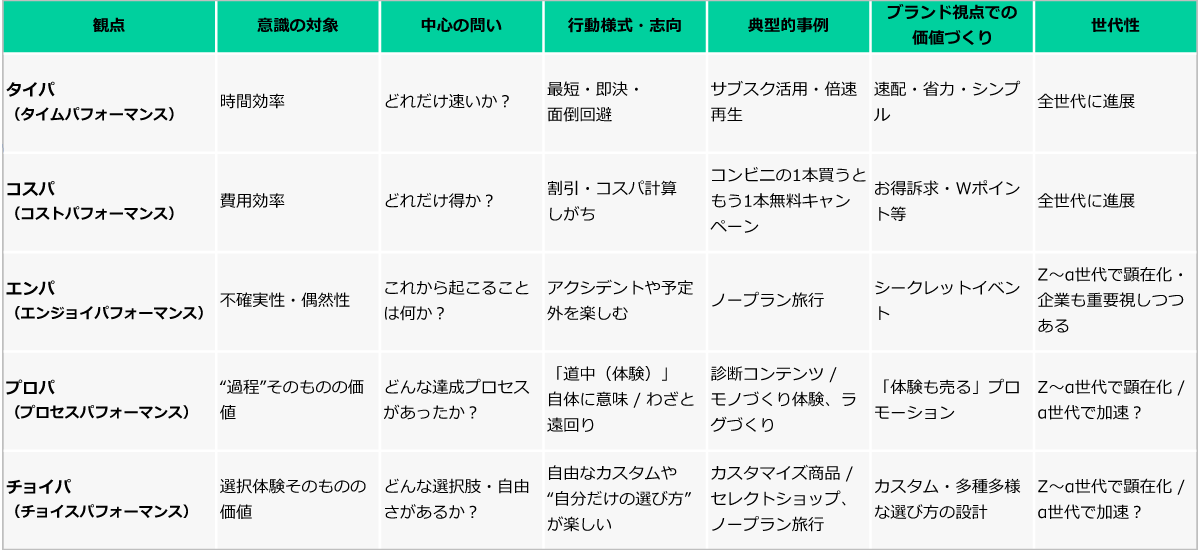

消費行動は「タイパ・コスパ」から「プロパ・チョイパ」へ

Z世代の消費行動は、「タイパ(タイムパフォーマンス)」や「コスパ(コストパフォーマンス)」を重視する傾向が強いとよくいわれますが、これは彼らの「半面」しか捉えていません。Z世代には、限られた可処分所得や可処分時間の中で、効率性や合理性を徹底する一方で、商品やサービスから得られる「体験」や「感情的な満足感」も強く重視するという「二層型メリハリ消費」が実態として見られます。日常の必需品や動画視聴などでは徹底的な効率を追求しますが、趣味や推し活、ライブなどの体験には時間や手間を惜しまないのが特徴です。

そして、従来のタイパ・コスパに加えて、新たな消費価値観として「プロパ(プロセスパフォーマンス)」と「チョイパ(チョイスパフォーマンス)」が台頭してきています。AIの進化によって効率性が極限まで高まる中で、「人間ならでは」の楽しさや体験への価値が相対的に高まっていると考えられています。

■プロパ(プロセスパフォーマンス)

商品やサービスを選ぶ「プロセス自体」に体験価値を見いだす考え方。効率性を度外視し、あえて非効率な活動を楽しむ傾向があり、そのプロセスを踏むこと自体に価値を見いだす。

■チョイパ(チョイスパフォーマンス)

流行に流されず、自分にとって最適なものを主体的に選択する価値観。アルゴリズムによる最適化されたレコメンドだけでなく、人間らしい選択を求める傾向が強い。

以下の表は、これらの価値観をまとめたものです。

Z世代は、これらの二極化された価値観をTPOや商品・サービスジャンルによって柔軟に使い分けています。例えば、DIYサービスを利用して時間をかけて家具を作る行動は、タイパ・コスパを重視するZ世代の本来の行動とは逆ですが、プロセス自体を楽しむプロパの価値観が反映されています。また、ノープラン旅行(事前に計画しないで行く旅行)のように、自分たちで楽しみ方を創造する消費行動もチョイパの表れです。

したがって、企業は提供する商品やサービスが、どちらの価値観に適しているのかを考慮し、戦略を立てる必要があります。効率性だけでなく、顧客がプロセスや選択に価値を見いだす機会を提供することが、Z世代を惹きつける鍵となります。

オーセンティシティ(真実性)の絶大な重要性

Z世代が最も信頼する基準の一つが「オーセンティシティ(真実性)」です。彼らは、誇張された表現や見栄えを良くするための虚飾、そして作られたフェイクに対して非常に敏感であり、強い嫌悪感を抱く傾向があります。今まで好きだったブランドや人に対しても、少しでもフェイクの要素が見えると、信頼を失い、顧客が急速に離反する可能性を秘めています。

ソーシャルメディアの例としては、加工された画像ではなくリアルな日常を共有する「BeReal.」の人気が挙げられます。これは、従来の「映え」文化とは異なり、ありのままの姿が価値として見いだされている証拠です。また、Z世代はPR表記にも敏感で、「#PR」と明記されているだけで、その投稿を見ない人もいると指摘されています。彼らにとっては、「何を言うか」よりも「誰がどう語るか」「それが本物らしいか」という基準で、商品やサービスを選別する姿勢が顕著です。

画像は「BeReal.」公式HPより

広告の面でも、この真実性は重要です。例えば、とある飲料メーカーのCMでは、女優の実際の友人が登場し、自然な会話や生活の文脈の中に商品が登場する構成が、オーセンティシティを感じさせると評価されました。また、某大手ゲーム会社の家庭用ゲーム機のCMも、実際にゲームを楽しんでいる人々の姿を映すことで、真実性が伝わり、購買意欲に繋がりました。

オーセンティシティは、トライアル購入とロイヤリティ維持の両方において、価値の基盤となります。共感を呼ぶコンテンツや友人からの推薦、漠然としたポジティブな感情(「なんか好き」)が最初の購入に繋がるかもしれませんが、ブランドを継続的に利用し、ロイヤルカスタマーとなるためには、真実性に基づいた信頼と一貫したポジティブな関係性が不可欠です。企業側は、誠実なコミュニケーションとブランド運営を徹底し、この真実性を基盤とすることが求められます。

デジタル普及によって生まれたα世代家庭特有の「巻き込み消費」

現段階でのα世代の消費行動の大きな特徴は、「巻き込み消費」です。これは、家庭内の消費決定において、α世代の子どもたちの意見が大きな影響力を持つ傾向を指します。とあるアンケート調査によると、約6割の家庭で「親が商品を見つけ、子どもの意見を聞いてから購入を検討する」パターンが主流であり、親が発見した情報に対して子どもが意見を述べる「検討への参加」が活発です。デジタルの発達により、親がスマホで商品情報を子どもに見せて意見を求めるなど、コミュニケーションが取りやすくなったことが背景にあります。

企業側は、単に親世代をターゲットとするだけでなく、子ども自身が「これが欲しい」「やってみたい」と感じるような商品設計やサービスづくりが重要になります。親向けの安心感訴求と、子ども向けの楽しさや流行を意識した訴求を組み合わせた「親子同時訴求施策」が有効とされています。

またZ世代が「デジタルネイティブ」と呼ばれるのに対し、α世代は「AIネイティブ」と呼ぶことができます。彼らは幼い頃からAIと共存することが当たり前になっており、例えば、スマートスピーカーに話しかけてYouTubeを見るなど、自然にAIを活用しています。現時点では対話型AI(Chat GPT)のような高度な生成AIを使いこなしているわけではなく、YouTubeのレコメンド機能への反応など、AIを使うハードルが低いものが中心です。しかし、AIの活用レベルは、自身の成長とともに高まっていくと考えられ、Z世代よりも早く浸透していくと予測されています。

「AIネイティブ」のα世代が今後、購買主体となっていくことを見据え、AIが生活者に与える影響について考慮することが必要となってきます。実際、AIの浸透は、Z世代の消費行動に既に変化をもたらしています。具体的にどのような変化が起きているか、それに対して企業はどう対応していくべきなのか、次でご説明したいと思います。

情報を鵜呑みにしない! AIをより能動的に使いこなすZ世代

ただし、Z世代はAIに流されるのではなく、それを主体的に活用する姿勢を持っています。おすすめされた情報をそのまま鵜呑みにするのではなく、むしろAIから得た情報をもとに、内容を整理・比較しやすくした上で、自分自身で最終的な判断を下すスタイルが主流です。特に、就職先企業の比較など大きな意思決定においては、AIを使って専門的かつ客観的な情報を引き出そうとします。Chat GPTのような対話型AIを活用し、質問を重ねて深掘りするなど、従来の世代とは異なる、より高度で能動的なAIの使いこなし方が見られます。

つまり、「AIにおすすめされる=売れる」とは一概に言えません。ですが、目に触れる機会が増えることで、結果的に売れる可能性が高まるというのも事実です。これはSEOの仕組みにも似ています。SEOも検索結果で上位に表示されてもモノが必ず売れるわけではありませんが、多くの人の目に留まることで、興味を持たれる機会が増え、購買に繋がる可能性は高くなります。

こうした背景から、近年ではSEOに代わる概念として「AEO(アンサーエンジン・オプティマイゼーション)」が注目されています。AEOは、AIに対して信頼性が高く、わかりやすい情報を提供するための最適化手法です。従来のSEOではキーワードやタイトルの工夫が重視されていましたが、AEOでは正確性、信頼性、一貫性、一次情報、最新性、そして明快な構造といった要素が重視されます。つまり、AI時代に対応するには、これまでとは異なる視点で情報を設計する必要があるのです。

以上を踏まえ、企業はAIで変化する生活者に対して以下の戦略が求められます。

(1)パーソナライズと訴求文脈の最適化

企業は、AIが「この商品を買うべきだ」とレコメンドしてくれることをゴールと仮定し、ペルソナを深く研究する必要があります。そして、そのペルソナに対してAIがおすすめしやすいような商品の訴求文脈を構築し、AIが学習できる形で情報を展開していく必要があります。

(2)情報発信の多角化とポジティブ情報の浸透

AIはインターネット上のウェブサイトやSNSのデータを学習するため、ポジティブな訴求情報がSNSを含むあらゆる参照元メディアに広く浸透していることが重要です。SNS上にネガティブな情報があふれると、AIがそれを参照し、企業にとって不利な情報を出す可能性があるため、望ましい解釈に誘導するためにポジティブな情報をあらゆる場所で発信していく必要があります。

(3)AIの多様化への対応

AIは今後さらに多様化し、さまざまなAIが使われる世界が予測されます。企業はそれぞれのAIの用途やアルゴリズムをしっかり研究し、そこでおすすめされるような戦略を立てる必要があります。AIは比較検討のフェーズを担うため、最終的な購買までを一気通貫でサポートする役割を果たすようになると考えられています。

(4)最適解の時代にこそ光る「偏愛商品」

AIの最適化が進むことで、効率性やパーソナライズはさらに高度化し、多くの商品が「最適解」として提案されるようになります。AIネイティブのα世代には、万人受けする「80点」ではなく、一部の層に刺さる「120点」の尖った商品が求められます。「みんなの70点、誰かの120点」となる“偏愛商品”の開発が鍵です。その実現には、従来の枠にとらわれないN1分析と、高速なPDCAによる柔軟な戦略が必要です。

Z世代やα世代の消費行動は、効率性と感情的価値、テクノロジーとの共存といった多層的な特性を持っています。企業は、彼らの価値観や行動様式を的確に捉え、AI時代に即したパーソナライズ戦略と偏愛を生む商品設計に取り組むことが重要です。若年層の今を見つめることが、未来の市場を切り拓く第一歩となります。

2013年電通テック(現電通プロモーションプラス)入社。

流通業界を中心にキャンペーン/イベントプランニング、そのほか通信/スマホゲーム業界などを担当。

SNS/PR/リテール・コマースを組み合わせた販促起点の顧客体験設計を一貫して手掛ける。

2020年「若者消費ラボ」を立ち上げ。若年層攻略の企画立案に従事。

2022年電通プロモーションプラス入社。

「若者消費ラボ」に所属し、2025年度は同組織の所長に就任。

データマーケターとしてECサイトやSNS、キャンペーンなど幅広い領域の分析業務および、施策立案に向けた企画提案業務に従事。

Z世代である自身の経験とデータ分析によるファクトを活用し若年層攻略における課題解決に尽力。

ソーシャルプラットフォーム推進部 部長、ソーシャルメディア コンサルタント

2018年電通テック(現電通プロモーションプラス)入社。

入社後は一貫してデジタル起点の販促に従事し、2023年1月より新たに設立されたソーシャルメディア・インフルエンサー活用領域の部長に最年少で就任。

SNSコンサルタントとしても、不動産店舗・大規模商業施設・レジャー施設・ヘアカラーなど

複数の伴走型コンサルティングを現在推進中。

【著書】2024年12月に電通グループ9名で共著 「偶発購買デザイン『SNSで衝動買い』は設計できる」 を出版

©DENTSU PROMOTION PLUS INC.